今年は、郵便貯金の創業から150年、「郵便の父」前島密の生誕からは190年になります。

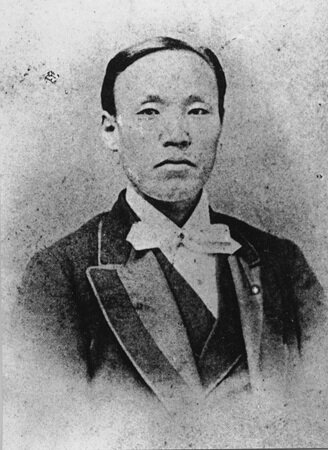

前島は、明治3年(1870)6月、郵便事業を立案直後、上野景範とともにイギリスに渡りました。渡航の目的は、「鉄道借款問題」の解決と「新紙幣」の発注でしたが、1年間の滞在中に、郵便局が為替や貯金の業務を行っていることを知りました。帰国後、4年間の苦心の末、明治8年5月2日、日本の郵便局でも為替や貯金の業務を開始することができました。

貯金には「お金」が必要です。郵便の開業時は、江戸時代の幕府正貨、藩札、明治政府の太政官札等、多様な貨幣が入り乱れて不便なものでした。これらは、前島らが発注した「新紙幣」によって、新しい通貨の「円」、「銭」に置き換えられていきます。そして、始まったばかりの郵便貯金に預けられることになるのです。

この展示では、以上の動きのなかで、前島がメンバーであった政府「改正掛」の果たした役割、前島のロンドン生活を振り返りつつ、そもそも預金、貯金の慣習がなかった時代における開業の苦心を紹介し、その金融史における意義を考えます。そして、さまざまな業務変革の後、民営化で誕生したゆうちょ銀行の新しい取り組みについて紹介します。

期間中は、講演会やワークショップなどの関連イベントも行います。

|

|

|

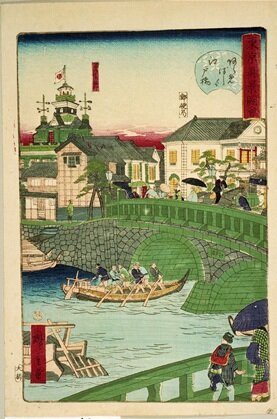

〈東京真景図 あらめばしより江戸橋〉 |

〈横浜郵便局開業之図〉歌川広重(三代)/明治8(1875)年 |

展示の構成

本展では、前島密がメンバーであった明治政府「改正掛(かいせいがかり)」の果たした役割、貯金開業の苦心を紹介し、金融史におけるその意義を考えるとともに、さまざまな業務改革を経て、民営化で誕生したゆうちょ銀行の新しい取り組みを5つのコーナーで紹介します。

(1)改正掛(かいせいがかり)の部屋

渋沢栄一の提言により、大隈重信が民部大蔵省に設置した「改正掛」は、日本の国の近代化に向けて、政策の調査・研究・立案を行う、いうなれば政府内シンクタンクでした。ここには掛長の渋沢栄一をはじめ、日本近代郵便の父、前島密など有能な人材が集められました。

このコーナーでは、前島密をはじめとする掛の主要メンバーや取り組んだことについて紹介します。

前島は、大隈の依頼を受けて、日本に鉄道を開設するのに必要な投資額、収入支出を計算し、会社として資本を集めることを提言しました(「鉄道憶測」)。

|

〈前島密一代記〉密と新時代 梶鮎太画/昭和60(1985)年 |

(2)貨幣の部屋

明治4年5月にお金の単位が今と同じ「円」に変わりました。それまでは、明治になっても江戸時代の貨幣が用いられていたほか、各藩が発行した「藩札」、明治政府の発行したお札「太政官札」など、

多種多様なお金が存在し、必ずしも額面どおり通用しない状況でした。このコーナーでは、江戸時代のお金の仕組みとともに、このような混乱状態が整理される前までのことについて紹介します。

|

96枚の一文銭を「百文」とする緡銭(さしせん)/個人蔵 |

(3)ロンドンの部屋

明治3年、郵便創業の立案後すぐ、前島密はネルソン・レイの鉄道起債破棄、「新紙幣」(通称「ゲルマン紙幣」)の発注のために、正史、上野景範の随行として、イギリスに出張しました。

前島は1年ほどロンドンに住みましたが、本務の合間にイギリスの郵便と貯金を調査し、貯金に強い感銘を受けました。

この間、日本では、廃藩置県が行われ、渋沢栄一が藩札を円単位の新貨に交換するルールを作っていました。

帰国後、このルールにしたがって、藩札交換に用いられたのが、前島たちの発注した「新紙幣」でした。郵便貯金開業の明治8年には、藩札は、ほぼ「新紙幣」に置き換わりました。

|

〈前島密〉渡欧時代 |

(4)「ゆうちょ」の部屋

イギリスの郵便局でお金を預かったり送ったりしているのを見てその重要性を認識した前島密は、帰国後日本でもすぐに始めたいと考えましたが、直ちに実現するには至らず、帰国から4年後の明治8(1875)年1月2日に郵便為替、5月2日に郵便貯金の取り扱いが開始されました。

しかし「お金を預ける」という習慣がなかった当時は、なかなか貯金は集まらず苦心をしました。郵便貯金は、国民が貨幣を蓄え、それを運用する手段として預金、貯金があることを知るうえで、大きな役割を果たしました。リテールバンキングのはしりと言ってよいでしょう。

当初そろばんを用いていた計算も、やがて機械化、オンライン化が進み、さらに今日ではアプリを通じて送金などのやりとりができるようになりました。

|

1,000人を集めた郵便貯金局の珠算競技会 |

(5)計算の部屋

江戸時代の人は、金、銀、銭の三貨の間で「位取り」が変わる計算を自在にこなしていました。

江戸時代の銭計算にチャレンジをしてみましょう。

またこのコーナーでは、貯金局で「そろばんの天才」といわれた「三木を美喜」氏についても紹介します。

会期等

【会期】

2025年4月26日(土)―6月22日(日)

※会期中、一部展示替えあり

【休館日】

5月...7日(水)、12日(月)、19日(月)、26日(月)

6月...2日(月)、9日(月)、16日(月)

【主催】

郵政博物館

【協力】

株式会社ゆうちょ銀行