最初の郵便番号自動読取区分機

収蔵品写真の資料は、我が国で最初に実用化された「郵便番号自動読取区分機」(東芝製TR-4型)です。 郵便創業以来、郵便物の区分作業は、手作業によるものであったた...

写真の資料は、我が国で最初に実用化された「郵便番号自動読取区分機」(東芝製TR-4型)です。 郵便創業以来、郵便物の区分作業は、手作業によるものであったた...

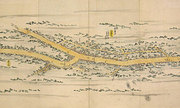

東海道絵巻は、江戸時代初期から中期の東海道を描いた絵巻物です。「江戸御本丸から「京二条御城」までが描かれており、街道沿いの名所旧跡はもちろん、河川や山などの...

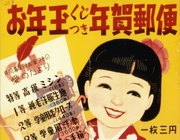

日本人の暮らしにすっかり根付き、新年の風物詩のひとつとなっている年賀状。わが国におけるその起源は明確ではありませんが、平安時代後期には年始の挨拶を手紙によっ...

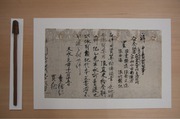

写真の資料は、当館が所蔵している「中世東大寺文書」と「往来軸」で、資料の記載内容等から、かつて東大寺が所蔵していた文書群のうちの一つと考えられています。 ...

明治三十四(一九〇一)年に試験的に設置されてから、今年で誕生一一一年目を迎える丸型ポスト。角型が主流となった現在でも、ポストの代名詞として親しまれています...

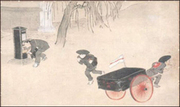

下の図は、「東海道五十三次(保永堂版)」のうち「平塚」です。背景にそびえる丸い形の高麗山には高麗権現をまつる寺があり、この周辺は奈良時代に朝鮮半島...

写真は、フランスのディニエ社により1860年頃に製作された印字式モールス電信機です。インクのついた円盤にテープを軽く押し付けるとテープ上に符号が印字される仕組み...

「五街道分間延絵図(ごかいどうぶんけんのべえず)」は、正式には「五海道其外分間見取延絵図」と言い、寛政〜文政年間(1800年ごろ)に江戸幕府の道中奉行所が3...

正確な時間で郵便物の運送を行うため、明治18(1885)年6月12日に「郵便物逓送時計取扱規則」が制定され、運送を担った逓送人の逓送時計(懐中時計)の携行が...

郵便創業の翌年の1872(明治5)年になると、郵便が全国に実施されたため、たくさんのポストが必要になりました。この時に、高さ123cmの角柱型の「黒塗柱箱」...